ENTRA NEL NOSTRO CANALE TELEGRAM PER AVERE COSTANTI AGGIORNAMENTI

UNISCITINON PERDERTI NESSUNA NOTIZIA SUL NUOTO ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Swimh

Sessanta milioni di direttori tecnici

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2025/resized/20250727_GSca_SG62119-2400x1600.jpg)

Swimh

UBI MAIOR

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2025/resized/20250730_Maso_AM53358_BKdTzYk-2400x1600.jpg)

Swimh

Salvate il soldato Di Francisca

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/snow_white_the_witch_feature-1920x1029_zeekUmr.png)

Swimh

Inconsulenti

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/iStock_1336244400_e1719405795806-1254x706_AN5hlST.jpg)

Swimh

SINNERMANIA!

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/Sinner_MCM23_8_52883593853_scaled_e1706297262342-1706x960_GeY38zs.jpg)

Swimh

Petrolimpiadi? No, grazie

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/bq-650x408_7oO0i4A.jpg)

Swimh

L'illusione della meritocrazia

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20210730_GSca_TY40552_e1632978547925-1200x675_TvdnPna.jpg)

Swimh

Illusione ottica

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/jeremy_perkins_UgNjyPkphtU_unsplash_e1661150380727-1920x1080_s711fi3.jpg)

Swimh

The great S'S'D swindle

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20150829_AMas_Brazilian_Coach_AM03357_e1657470704342-1200x675_ZBIIojK.jpg)

Swimh

Fasi sensibili

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20220625_ASta_AS23186_e1656405289471-1200x675_zMLXajo.jpg)

Swimh

Dai che si richiude!

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/pexels_saicharangoud_kannapuram_7747613_3_e1655830450850-640x360_gL3ZTAk.jpg)

Swimh

Lavoro sportivo, cambia tutto per non cambiare (quasi) niente: la no tax area scende da 10 a 5mila euro

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20160513GPer_Coach_GBR_GP15376_e1654025653286-776x438_E3lX2Qh.jpg)

Swimh

Molestie, Swimming Australia chiede scusa e pubblica 46 raccomandazioni per l'inclusione, il rispetto e la parità di genere

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20150802_AMas_Team_Australia_DSC_0180_e1642932271679_umlWDXP-800x453_0upQYwH.jpg)

Swimh

The walking dead

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/daniel_jensen_NMk1Vggt2hg_unsplash_e1640537104527-1920x1079_behfDsD.jpg)

La sfida dell’intelligenza artificiale: storia, funzionamento e rischi epistemici dei modelli linguistici

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2025/resized/20230520_GSca_DSC4211_C2QZYFE-2400x1597.jpg)

Agosto è un mese nefasto: avete un sacco di tempo libero e per combattere l’orrore del vuoto vi stipate su spiagge affollate come pollai del Kentucky, visitate città d’arte prese d’assalto da orde di turisti con il selfie stick, vi ammassate su navi da crociera dove le giornate sono scandite dalla distanza fra il buffet e i balli di gruppo.

Se non potete permettervi le ferie sprofondate nel tunnel del bricolage, delle grandi pulizie e dello svuotamento di garage e cantine.

Tutto per non ammettere l’unica verità: in vacanza vi rompete inesorabilmente le palle. Contate i giorni che mancano all’uscita della nuova Settimana Enigmistica, riscoprite Tex Zagor e Dylan Dog, vi attaccate allo smartphone alla ricerca disperata di contenuti che allontanino di qualche ora la morte cerebrale ma niente: la stagione agonistica è conclusa, siti e pagine che parlano di nuoto sono inerti, riciclano vecchi articoli o pubblicano sconcezze tipo i dieci trucchi per fare innamorare una nuotatrice o il sondaggio per scoprire se è più fico Thomas Ceccon o Carlos D’Ambrosio.

I più disperati indulgono a comportamenti autolesionisti come alcolismo, consumo di stupefacenti, padel.

Ma non temete, NPC non vi abbandona e vi propone un articolo lungo, pesante, approfondito su un tema di grande attualità: l’intelligenza artificiale.

Al termine della lettura avrete raccolto informazioni, dati e aneddoti che vi consentiranno di avvicinarvi in modo consapevole a questi strumenti, evitando timori infondati ed entusiasmi eccessivi, e di fare un figurone quando durante il sesto giro di aperitivi potrete rintuzzare con maestria le immani vaccate declamate dal vostro cognato negazionista e no-tutto.

Iniziamo.

L’intelligenza artificiale (IA) è oggi un tema centrale nel dibattito pubblico e scientifico, ma le sue origini risalgono a oltre settant’anni fa, quando matematici, filosofi e informatici iniziarono a chiedersi se una macchina potesse davvero pensare.

Il primo a porre la domanda in termini scientifici fu Alan Turing, matematico britannico, che nel 1950 pubblicò l’articolo Computing Machinery and Intelligence. Turing introdusse il celebre Test omonimo, in cui una macchina è considerata intelligente se, dialogando con un essere umano tramite testo, riesce a farsi scambiare per una persona.

L’idea è questa: una persona comunica tramite tastiera e schermo con due interlocutori, un essere umano e una macchina. Se dopo un certo tempo la persona non riesce a distinguere chi sia l’umano e chi la macchina, allora possiamo dire che la macchina ha dimostrato una forma di intelligenza. In parole semplici: il Test di Turing verifica se una macchina sa simulare il linguaggio umano abbastanza bene da ingannare una persona.

Spoiler: le IA di oggi superano il Test di Turing? In parte sì, in parte no. I moderni Large Language Models (LLM) come ChatGPT sono in grado di sostenere conversazioni molto naturali. In molti casi un utente inesperto potrebbe davvero non rendersi conto di parlare con una macchina. Tuttavia, il Test misura solo la competenza linguistica, non la comprensione o la coscienza: ChatGPT e simili non pensano come un umano: generano testi plausibili, ma non sanno se ciò che dicono sia vero o falso. Se messi sotto pressione con domande molto specifiche, contraddittorie o assurde, spesso rivelano la loro stupidità. Esatto, come il vostro compagno di padel.

_in_1936_at_Princeton_University.jpg)

Alan Turing nel 1936 - Autore sconosciuto

Qualche anno dopo, nel 1956, un gruppo di studiosi, tra cui John McCarthy Marvin Minsky e Claude Shannon, si riunì nel Dartmouth Workshop, considerato l’atto fondativo dell’intelligenza artificiale come campo di studi, coniando appunto il termine Artificial Intelligence. L’obiettivo dichiarato era ambizioso: far sì che le macchine potessero ragionare e imparare come gli esseri umani. Furono sviluppati i cosiddetti “sistemi esperti” capaci di giocare a dama, risolvere problemi logici e dimostrare teoremi matematici.

Negli anni Sessanta e Settanta prevaleva l’ottimismo: si pensava che in pochi decenni l’umanità si sarebbe confrontata con macchine coscienti, come dimostra il fiorire di letteratura e cinematografia fantascientifica con al centro il rapporto uomo-macchina. Un titolo per tutti, 2001: Odissea nello spazio girato da Stanley Kubrick con la sceneggiatura di Arthur C. Clarke. Nella realtà le aspettative si rivelarono eccessivamente elevate rispetto alle reali possibilità tecnologiche. La scarsa potenza di calcolo e la difficoltà nel gestire il linguaggio naturale provocarono i cosiddetti inverni dell’IA: il primo negli anni Settanta, quando la maggior parte dei finanziamenti vennero tagliati perché le promesse non erano state mantenute; il secondo negli anni Ottanta e Novanta, quando anche i “sistemi esperti” si rivelarono troppo costosi e poco flessibili.

Tempo e risorse buttate? Certamente no: si trattava solo di attendere che i tempi fossero maturi anche sul fronte dell’hardware.

La svolta arrivò alla fine degli anni Novanta grazie a due fattori chiave: la crescita esponenziale della potenza di calcolo (nuovi processori, GPU, supercomputer) e l’esplosione dei dati digitali (internet, social network, sensori, smartphone).

Questi progressi hanno rilanciato le reti neurali artificiali e aperto la strada al deep learning, una tecnica di intelligenza artificiale che permette alle macchine di imparare dai dati in modo molto complesso e profondo, basata sull’idea di imitare in maniera molto semplificata il funzionamento del cervello umano tramite reti neurali artificiali.

Proviamo a spiegarlo con un esempio natatorio, immaginando di dover insegnare a nuotare a un bambino.

Con un approccio classico, l’istruttore fornisce all’allievo una serie di istruzioni precise: “stendi le braccia”, “batti le gambe”, “soffia”, e l’allievo ripete esclusivamente le indicazioni ricevute.

Con un approccio deep learning al bambino viene proposta una gamma molto ampia e potenzialmente infinita di esperienze motorie acquatiche ed è lui stesso a individuare i movimenti più adatti per spostarsi in maniera efficace.

Se vi si è accesa in testa la spia “multeralità” ci siamo capiti.

La rappresentazione plastica di questa svolta è rappresentata dalla vittoria di Deep Blue, un computer programmato dagli ingegneri di IBM, contro il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov: l’11 maggio 1997 il Grande Maestro sovietico giocando col nero abbandonò alla diciannovesima mossa della sesta partita: 3.5 contro 2.5, si era sgretolato un muro più resistente di quello di Berlino.

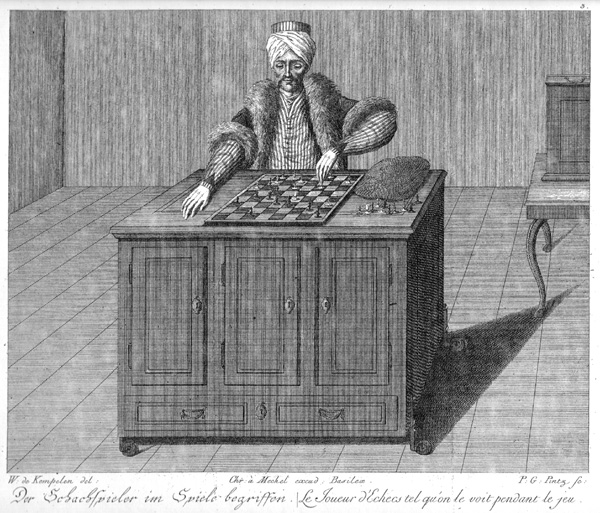

Da lì in avanti per le IA è stata tutta discesa: le macchine oggi sono in grado di battere gli umani in qualsiasi giochi di strategia, dal bridge al go: il Turco Meccanico è diventato realtà.

(Forse vorrete sapere cos’è il Turco Meccanico: un automa creato a metà del Settecento dall’inventore ungherese Wolfgang von Kempelen, in grado di giocare a scacchi a buon livello, ma che in realtà nascondeva al suo interno un giocatore in carne e ossa)

Spesso immaginiamo l’IA come nei film di fantascienza: robot coscienti, macchine autonome, intelligenze paragonabili a quelle umane. In realtà, l’IA odierna è molto diversa. Per cominciare distinguiamo tra:

Gli ingredienti fondamentali dell’IA moderna sono:

I Large Language Models (LLM) come ChatGPT, Gemini, DeepSeek, hanno reso l’IA un fenomeno di massa. Sono strumenti capaci di scrivere articoli, rispondere a domande, riassumere documenti, tradurre lingue, creare contenuti personalizzati anche sotto forma di immagini e video. Ma come funzionano?

Ribadiamo un punto fondamentale: un LLM non pensa. Non ha coscienza né comprensione del mondo. È un modello statistico del linguaggio. Addestrato su miliardi di testi, calcola quali parole hanno più probabilità di seguire altre, generando frasi plausibili e coerenti. All’enunciato “Mi preparo una pizza con…” è assai più probabile che segua “prosciutto e funghi” che non “tricloro isocianurato”.

Si tratta comunque di un salto tecnologico straordinario reso possibile dai Transformer (trasformatori), architetture basate sul meccanismo di self-attention che permette di valutare i rapporti tra tutte le parole di un testo e mantenere la coerenza interna anche in enunciati molto lunghi.

I LLM aprono possibilità enormi: facilitano l’accesso alla conoscenza (spiegazioni, traduzioni, sintesi), supportano lo studio e la ricerca (riassunti di articoli, schede di allenamento, brainstorming), stimolano la creatività (bozze di testi, simulazioni, progetti).

Accanto alle opportunità ci sono ovviamente altrettanti rischi, legati ai limiti strutturali dei modelli:

La vera questione non è quindi se i modelli siano intelligenti, ma quanto gli possiamo delegare. Delegare decisioni richiede affidabilità delle risposte e fiducia nell’uso degli strumenti. Se manca la prima, la seconda diventa un atto di fede. Per questo gli LLM devono essere considerati strumenti di supporto, non sostituti del giudizio umano.

Tutto ciò premesso, il mondo dello sport è uno dei campi più promettenti per l’IA. Atleti, allenatori e preparatori atletici possono oggi contare su strumenti che analizzano dati e suggeriscono soluzioni in tempo reale.

L’intelligenza artificiale è il risultato di un lungo percorso, dai sogni di Alan Turing agli strumenti sofisticati di oggi. Non è magia, ma tecnologia statistica e computazionale.

Per tecnici e dirigenti sportivi, l’IA rappresenta una doppia sfida: da un lato, sfruttare le opportunità per migliorare allenamento, performance, prevenzione e ricerca. Dall’altro, sviluppare nuove competenze critiche per distinguere plausibilità da verità, utilità da illusione, supporto da sostituzione.

La partita, in definitiva, non si gioca dentro le macchine, ma dentro di noi: riguarda la nostra capacità di giudicare, verificare e scegliere come usare l’IA.

E se tutto è andato come previsto, siamo arrivati all’ora dell'aperitivo.

So che ve lo state chiedendo. No, questo articolo non è stato scritto dall’IA bensì alla vecchia maniera: leggendo libri, articoli, pagine web, post sui social, trasformando le letture in appunti e gli appunti in un testo che spero sia comprensibile e utile al lettore medio di NPC.

Il chatbot Microsoft Copilot integrato in MS Word e basato sul modello GPT-4 di OpenAI è stato utilizzato per individuare errori ortografici, sintattici e ripetizioni.

L’immagine di copertina è di Giorgio Scala ©Deepbluemedia . Tutte le altre immagini sono rilasciate sotto licenza Creative Commons dei rispettivi autori.

Mi scuso naturalmente con ingegneri informatici, matematici, statistici, sociologi e filosofi ai quali le numerose semplificazioni avranno fatto sanguinare gli occhi e segnalo come fonti utili per chi volesse approfondire e mantenersi aggiornato sull’argomento:

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/20190726_GSca_G101431-1200x800_V86xa7a.jpg)

/https://distribution-point.webstorage-4sigma.it/nuoto_com-1291/media/immagine/2024/resized/Schermata_2022_05_16_alle_12_15_51_ykahsSa-1272x714_I28LG0o.png)

Scienza e sport